[開催報告男女共同参画セミナー男女共同参画アドバイザー養成塾]

【8/5(土)】第27期男女共同参画アドバイザー養成塾 公開講座/男女共同参画セミナー

「性的指向・性別自認(SOGI)の多様性~差別や偏見のない社会づくりのために~」を開催しました!

- 開催日:

- 令和5年8月5日(土)10:30~12:30

このセミナーは、第27期男女共同参画アドバイザー養成塾の第7回講座を公開したものです。

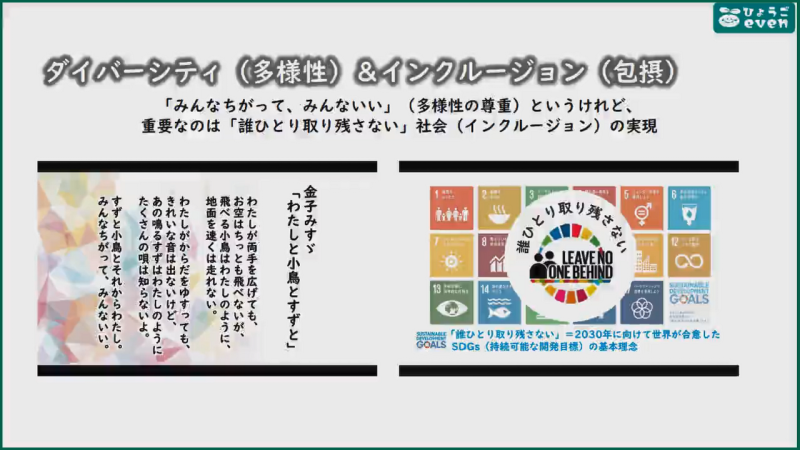

大阪公立大学大学院教授の東優子(ひがしゆうこ)さんを講師にお招きし、SOGIやLGBTQといった用語等の基礎知識、インクルージョンとダイバーシティ、マイクロ・アグレッション等について、具体的な事例に基づき解説いただくとともに、ダイバーシティ推進に取り組む意義とその方向性について、わかりやすくお話しいただきました。

公開講座は、上記のもようを YouTube Live によるオンライン講座としてライブ配信したものです。

受講者からは、「多様性が人権に向き合うときのキーワードであることを再認識しました」「LGBTの方が実際に感じているマイクロアグレッションの具体的な例をもっと知りたいと思いました」「まだまだ社会から正しく理解されていないテーマをわかりやすくご説明いただきありがとうございました」等の感想が寄せられ、差別や偏見のない社会づくりをうながすためにどう行動をおこすのか、多くの気づきをいただきました。

大阪公立大学大学院教授の東優子(ひがしゆうこ)さんを講師にお招きし、SOGIやLGBTQといった用語等の基礎知識、インクルージョンとダイバーシティ、マイクロ・アグレッション等について、具体的な事例に基づき解説いただくとともに、ダイバーシティ推進に取り組む意義とその方向性について、わかりやすくお話しいただきました。

公開講座は、上記のもようを YouTube Live によるオンライン講座としてライブ配信したものです。

受講者からは、「多様性が人権に向き合うときのキーワードであることを再認識しました」「LGBTの方が実際に感じているマイクロアグレッションの具体的な例をもっと知りたいと思いました」「まだまだ社会から正しく理解されていないテーマをわかりやすくご説明いただきありがとうございました」等の感想が寄せられ、差別や偏見のない社会づくりをうながすためにどう行動をおこすのか、多くの気づきをいただきました。

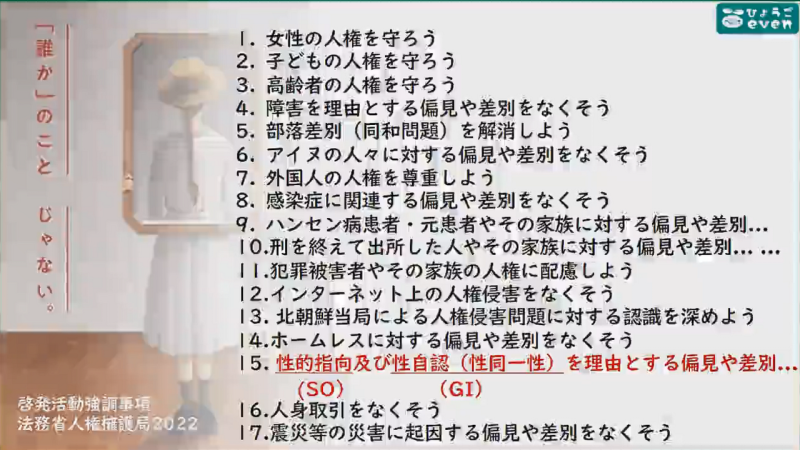

法務省人権擁護局は、2022年の啓発活動強調事項の15番目にSOGIを理由とする差別をなくすことを定めている。SOGIとは、Sexual Orientaition & Gender Identity の頭文字をとったもので、SOを性的指向、GIを性自認と訳し、LGBTQなどの性的マイノリティ全体を包括する術語として用いられています。性的指向は、ゲイやレズビアンといった誰が性愛の対象になるかを基準とする考え方であり、性自認とは自身の性を男性と認識しているか、女性として認識しているかを示す考え方です。前者については2002年に「同性愛を理由とした偏見や差別をなくそう」として、また後者については2004年に「性同一性障害を理由とした偏見や差別をなくそう」として人権啓発強調事項に取り入れられ、現在は「性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくそう」として強調項目に取り上げられています。

これらの17の啓発項目の認知度についての国民意識調査は、知られているものから、意識されていないものまで、大きな開きがあることを示しています。

本日の講義は、①無関心の危険性、②生まれながらにして自由で平等、③LGBTの人権と日本、④マイノリティであるということ、⑤みんなちがってみんないい、⑥誰ひとり取り残さない の順で、SOGIの多様性が人権課題であることを明らかにしていきました。

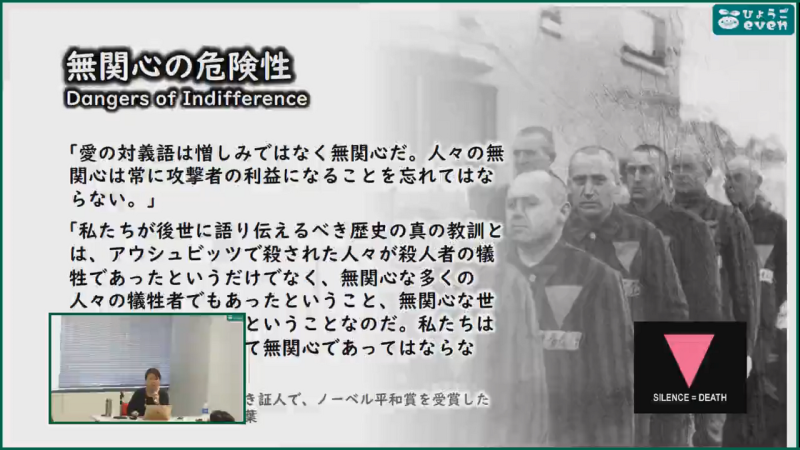

まず、アウシュビッツ収容所の生き証人で、ノーベル平和賞を受賞した作家 エリ・ヴィーゼルは、「無関心」をテーマに作品を書き続けた作家で、次の言葉を残しています。「愛の対義語は憎しみではなく無関心だ。人々の無関心は常に攻撃者の利益になることを忘れてはならない。」

講義では、この言葉を引用し、法務省人権擁護局が掲げる啓発活動強調項目に対し、優劣を付けることなく、取り組んでいくことが重要であるとし、本日のテーマである「SOGIの多様性」が人権課題であることを改めて示しました。

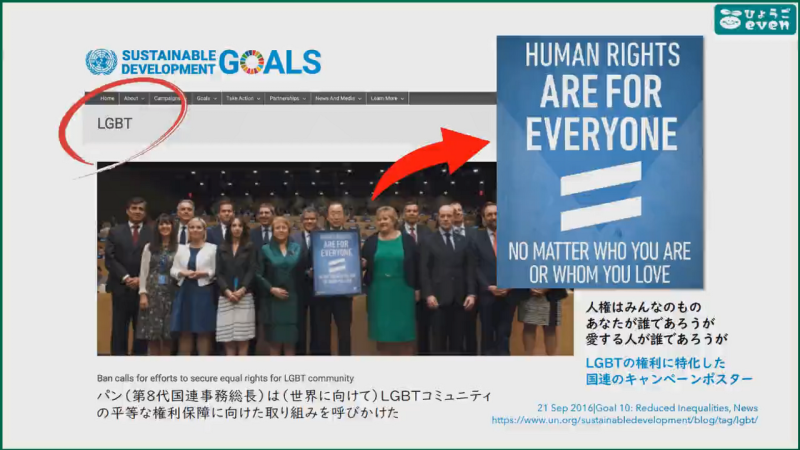

世界人権宣言第1条は「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等である」と述べています。ここ数年、SDGsへの取組が声高に叫ばれ、その5番目にはジェンダー平等が取り上げられていますが、SDGsが掲げる17の課題は、そもそも世界人権宣言に基づいたものです。

世界の国々の中には、ジェンダー平等に真っ向から反対する法律を持った国や、性的マイノリティの存在を犯罪者扱いする国もある中、国連は2016年9月21日、SDGsの中でLGBTコミュニティの平等な権利保障に向けた取組を世界呼びかけました。

そのポスターが謳う言葉は「人権はみんなのもの。あなたが誰であろうが、愛する人が誰であろうが」で、キャンペーンに向けた潘基文のスピーチは次のURLで観ることができます。

https://www.youtube.com/watch?v=gnq8LLJ-guY "The Time Has Come" 時は来たれり

我が国は、上記のような国連の動きに対して充分な対応をしていません。2004年「性同一性障害特例法」の施行から、2015年東京都世田谷区が全国に先駆けてパートナーシップ制度」を導入するまで10年以上を要し、その翌年の2016年に文部科学省が「性同一性障害や性的指向・性自認に係るきめ細かな対応等の実施について(教職員向け)」を発表しましたが、2019年「同性婚認めないのは違憲」とし13組が国を一斉提訴した「結婚の自由をすべての人に」訴訟も、最近ようやく判決を出しはじめたものの、原告の利益を完全に認定するまでには至っていません。そして、今年、多くの妥協により「LGBT理解増進法」が成立、当事者団体は「現状が後退する」と懸念を表明しています。

こうした流れの中、LGBTなどの性的マイノリティ全体は、特にマスメディアにおいていわゆる「オカマ」「オネエ」といった「ゲテモノ」感覚で需要を認められたり、LGBTの権利を謳うキャンペーンやデモが盛んに開催されたりしているものの、性的マイノリティの権利保障に関して、国連から度重なる是正勧告を受けているのが現状です。

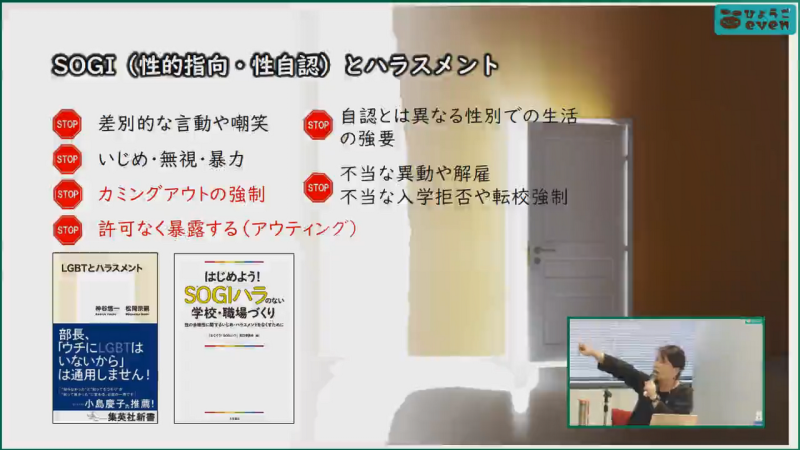

そのような現状にあって、性的指向や性自認を理由とするハラスメントにより、差別を受けた当事者の自殺をまねくなど、深刻な事態を引き起こしていることから、対策が急がれています。

「マイノリティ:少数派」という言葉は「マジョリティ:多数派」の対義語として認識されるのではなく、「マイノリティ」であるがゆえに「マジョリティ」が得ている権利を得られないという意味で捉えなければなりません。例えば、異性結婚をしたカップルは婚姻届を受理され、婚姻状態によるさまざまな権利-婚姻者向け公営住宅の入居や被扶養者資格の認定や財産分与の権利などが得られるのに対して、同性結婚のカップルはそれらが認められないのですから、そこには差別的状態が生じていると考えることができます。

同性愛、異性愛は一つの例示で、性的指向や性自認による多様性により、一人ひとりが差別されてはならず、誰もが互いを尊重し、誰一人取り残さない社会を構築する必要があります。