[開催報告男女共同参画セミナー男女共同参画アドバイザー養成塾終了セミナー]

【9/15(木)】イーブン30周年・第26期男女共同参画アドバイザー養成塾 公開講座/男女共同参画セミナー

「男性の働き方と子育て~男性育休先進国の動向と改正育児・介護休業法~」を開催しました!

- 開催日:

- 9月15日(木)13:30~15:30

このセミナーは、第26期男女共同参画アドバイザー養成塾の第15回講座を公開したものです。

甲南大学文学部教授の中里英樹(なかざとひでき)さんをお招きし、男女共同参画アドバイザー養成塾公開講座/男女共同参画セミナー「男性の働き方と子育て~男性育休先進国の動向と改正育児・介護休業法~」を開催しました。

この講座では、大幅な向上がみられない日本男性の育児休業取得の現状について、統計データと丁寧な聞き取り調査の結果を踏まえ、改正育児・介護休業法の施行にともなって求められることのほか、男性の高い育児参加を実現しているヨーロッパにおける育児制度や男性の育児に対する考え方などについても写真や動画を交え平易に解説いただきました。

公開講座は、上記のもようを YouTube Live によるオンライン講座としてライブ配信したものです。

受講生からは、「男性育休取得に関する問題点、課題を知ることができた」「育休取得率が上がった時の社会変化が楽しみである。男の人の参加が当たり前だと思えた」「育休制度を十分に理解し、夫婦で相談することで、これからの子育ても共にしていくきっかけにできるとよいと思いました」等の感想があり、男性の育児参加を推進していくうえで、制度と意識の両面から改革していく必要性をあらためて認識する機会となりました。

甲南大学文学部教授の中里英樹(なかざとひでき)さんをお招きし、男女共同参画アドバイザー養成塾公開講座/男女共同参画セミナー「男性の働き方と子育て~男性育休先進国の動向と改正育児・介護休業法~」を開催しました。

この講座では、大幅な向上がみられない日本男性の育児休業取得の現状について、統計データと丁寧な聞き取り調査の結果を踏まえ、改正育児・介護休業法の施行にともなって求められることのほか、男性の高い育児参加を実現しているヨーロッパにおける育児制度や男性の育児に対する考え方などについても写真や動画を交え平易に解説いただきました。

公開講座は、上記のもようを YouTube Live によるオンライン講座としてライブ配信したものです。

受講生からは、「男性育休取得に関する問題点、課題を知ることができた」「育休取得率が上がった時の社会変化が楽しみである。男の人の参加が当たり前だと思えた」「育休制度を十分に理解し、夫婦で相談することで、これからの子育ても共にしていくきっかけにできるとよいと思いました」等の感想があり、男性の育児参加を推進していくうえで、制度と意識の両面から改革していく必要性をあらためて認識する機会となりました。

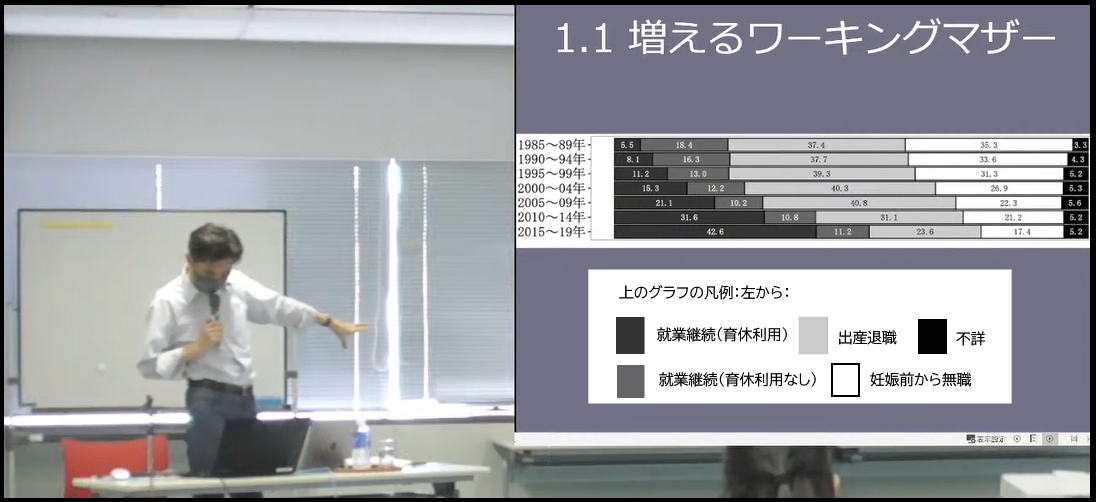

出産を機に退職するという女性の割合が2010年以後大幅に減少してきた分、育休を利用して就業継続する女性の割合が増加している。また2016年以後の最近の5年間をみると、男性の育児時間、家事時間が増加している。妻の育児時間も増加している。妻の労働時間は増え、夫の労働時間は減っているが、夫の家事育児時間をさらに伸ばすには夫の労働時間をさらに減らす必要がある。

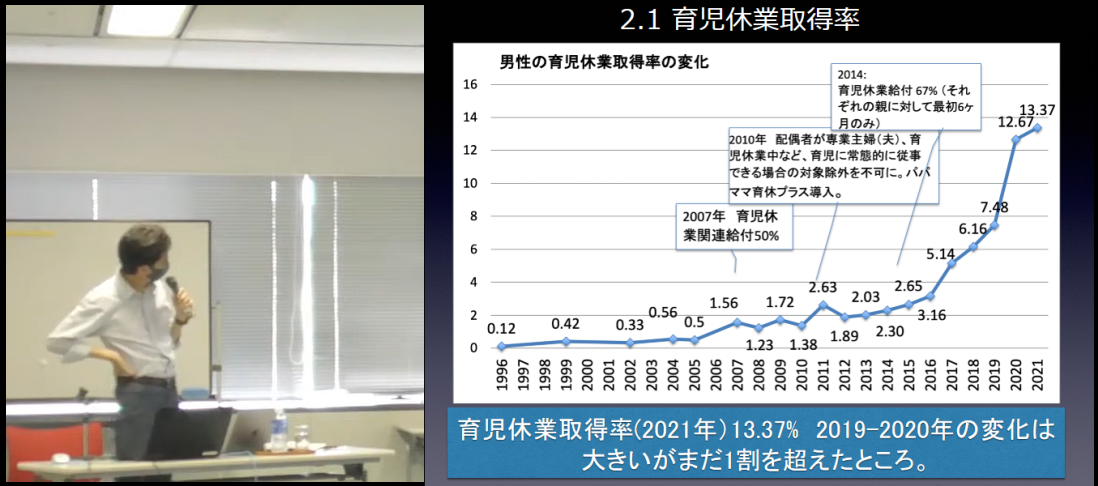

男性の育児休業取得率は、2019-2020年に大きく変化し13.37%を超えたが、まだ1割を超えた程度に留まっている。スウェーデンでは88.3%の夫が子どもが8歳になるまでの間に育児休業を取得しており、2017年の時点ですべての育児休業取得日数のうち28%が夫の取得によるものであった。また、ドイツでは2018年時点で42.1%の夫が育児休業を取得しており「夫が取得しないのは当たり前ではない」として、夫の育休取得はジェンダー平等の指標の一つとなっている。

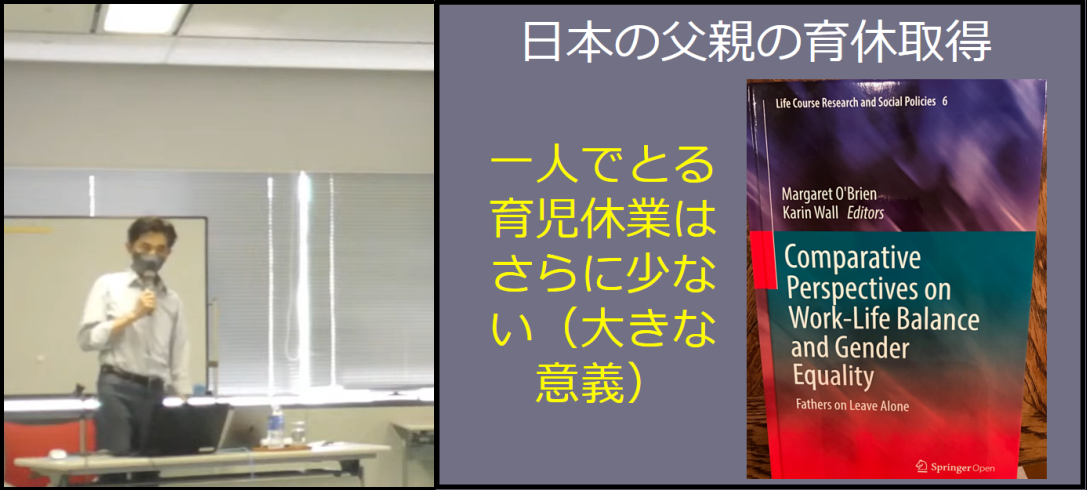

日本の夫が育休を取得しない(できない)理由は[勤め先に制度がない、またはあることを知らない][職場に迷惑がかかる][復帰後の業務評価への心配][育児は妻(母親)がするもの]などである。ここで、妻が就業している状態で夫が単独で育休を取得している事例についてインタビュー調査をした結果によると、[弱い赤ちゃんを自分1人で見ているという怖さ]を感じたり、[妻の苦労を共有]できたり、[仕事の効率化と定時帰宅]への意識が高まったりしている。このことから、夫が一人で育休取得することの重要性、男性がケアラーとして自立し主体的な役割を果たす意味でも重要である。

スウェーデン、ノルウェー、アイスランドでは、夫婦が取得した育休取得日数の合計に占める夫が取得した割合を50%に近づけることを目標に施策を整備してきている。その主要施策が「パパ・クオータ」で、夫が取得する育休期間に割当を設け、取得しないと経済的な損失につながるというものである。写真はスウェーデン大使館がTwitterにアップロードしたもので、「ラテ・パパ」とよばれる状況を示している。

※ ラテ・パパ:ラテを片手に抱っこひも姿やベビーカーを押しながらパパ友たちと談笑する主夫や育休中の男性のことで、だれもが家事・育児に積極的に取り組む文化の象徴

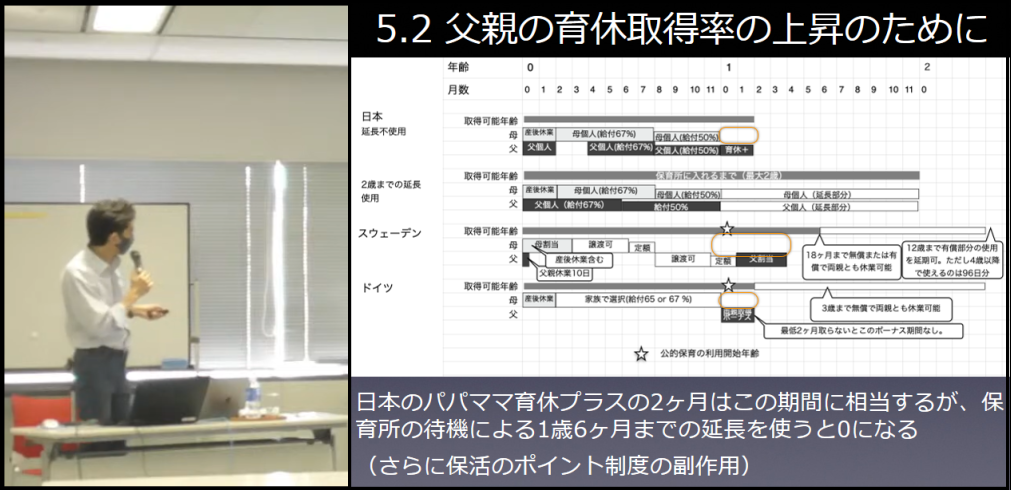

2010年改正のポイントで重要なのは、両親ともが取得した場合1歳2ヶ月まで延長可(パパ・ママ育休プラス)という点である。

2014年改正のポイントは、育休取得期間中の賃金補償が最初の6ヶ月間が50%から67%に引き上げられたことである。

2022年改正では、雇用主側が従業者への意向確認義務を負うとともに、産後8週の間に夫が取得する育休期間の分割や申請期限の後ろ倒しなど、取得に関する規定が柔軟になった。

これらのことから、妊娠前後の時期から、夫婦で育休の取得のしかたについて相談しやすい状況にしていくことにより、夫の育休取得率を向上させることができると考えられる。