[開催報告男女共同参画アドバイザー養成塾終了セミナー]

【11/8(火)】第26期男女共同参画アドバイザー養成塾第19・20回講座を開催しました!

- 開催日:

- 11月8日(火)10:00~16:00

この日の講座は、みだしのアド塾第19・20回講座と令和4年度男女共同参画推進のためのファシリテーター養成基礎講座を合わせて開催するもので、アド塾生に加え、アド塾の修了生や男女共同参画推進員地域連絡会議のメンバーの方々からも受講者を募集して実施しました。講師には日本ファシリテーション協会理事で、国際ファシリテーション協会認定ファシリテーターである水江泰資(みずえひろよし)さんをお招きし、「地域活動におけるファシリテーターに求められる資質と役割~男女共同参画の視点から~」と題し、地域活動を行うために必要となるファシリテーションの知識や基本的なスキルについて、実践的なワークを中心に大変わかりやすくご指導いただきました。

受講者からは「介入場面、評価的な意見を言わない、参加者を評価しないなど、ファシリテーターの心得、役割を再認識できました」「目的を明確にして進めていくことで、参加者が満足、納得できる会議ができ、会議を通して関係性をよくすることもできるということが大きな収穫でした」「午後のグループワークを進めるに当たって、午前中のメンバーの雰囲気など、わかってきたことが発言できる安心感につながっていることを実感しました」などの意見・感想があり、良好な会議を運営するための心構えやファシリテーションの基礎知識に加え、細かいスキルを学ぶことができました。

受講者からは「介入場面、評価的な意見を言わない、参加者を評価しないなど、ファシリテーターの心得、役割を再認識できました」「目的を明確にして進めていくことで、参加者が満足、納得できる会議ができ、会議を通して関係性をよくすることもできるということが大きな収穫でした」「午後のグループワークを進めるに当たって、午前中のメンバーの雰囲気など、わかってきたことが発言できる安心感につながっていることを実感しました」などの意見・感想があり、良好な会議を運営するための心構えやファシリテーションの基礎知識に加え、細かいスキルを学ぶことができました。

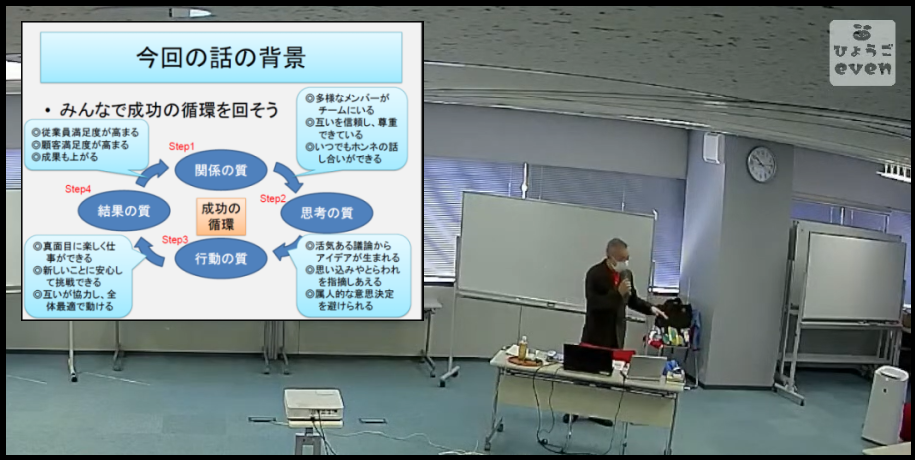

マサチューセッツ工科大学のダニエル・キムの理論に「組織の成功循環モデル」があり、組織のメンバーの関係性の質を向上させることにより結果の質を上げることかできると提唱されている。ファシリテーションとは、会議を構成するメンバーの関係性の質を向上させる技術であると言える。

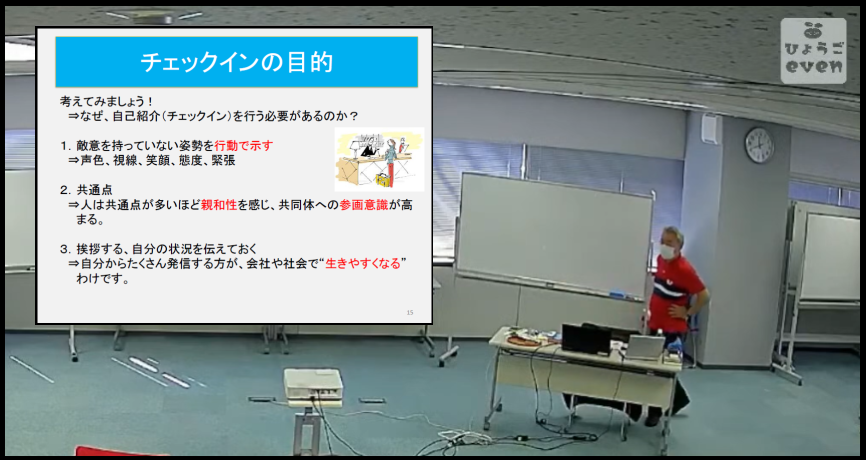

「どうせ結論は決まっているんでしょ」など、他人事になってしまう雰囲気ではなく「自分の話もしっかり聴いてもらえるんだ」という安心感をつくりだすことができれば、その会議のファシリテーションは成功していると言える。したがって、会議を始める際の自己紹介はメンバーが打ち解ける大切な時間(「チェックイン」という)で、話している人を聴いている人が承認する重要なプロセスである。

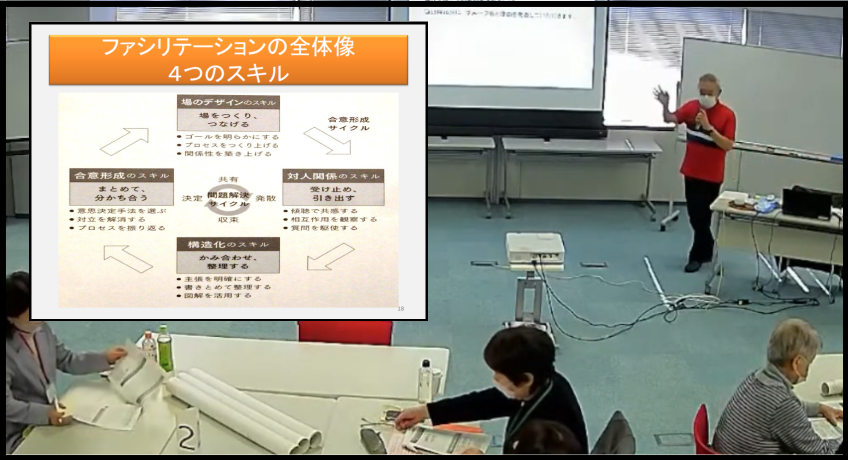

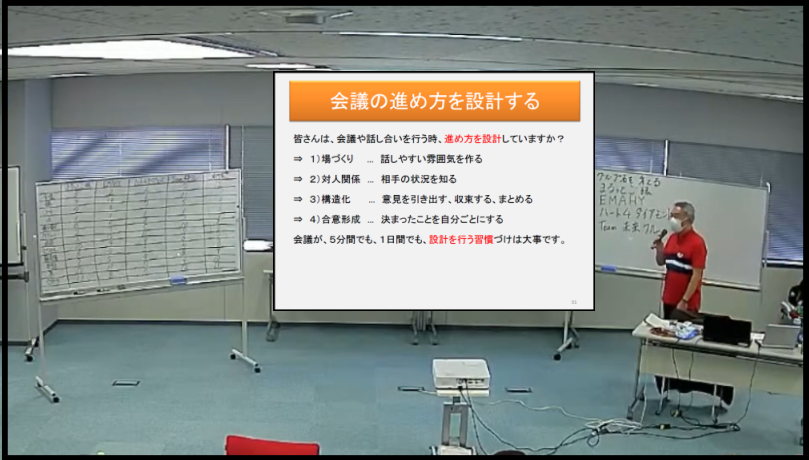

ファシリテーションの基本となる4つのスキルを学ぶため、グループ名を考える30分の演習を行なった。演習の目的は会議がどのように進行するかを体験することで「声の大きい人の意見に引っぱられてしまった」などメンバー全員の考えが活かされない状況にならないための基本的なスキルを学ぶもので、特に「会議の進め方を設計する」ことを習慣づけることであった。

与えられた30分をどのように使うか、誰が何をするか等をメンバー全員が共有できていれば会議は有意義なものになることを学んだ。

砂漠に不時着した飛行機の搭乗者たちが機内から持ち出せた物品は、水、食塩、地図、化粧用の鏡など12個。生き残るために、これらの物品の重要度に順位をつけるという合意形成型の会議を行なうことで「会議の設計」を体験した。

グループ発表後の答え合わせで、受講者たちが出した答えとは全く違った専門家の回答に驚きの声が上がった。課題解決にもっとも重要なことは、会議を始めるにあたって方針を的確に設定することが示された。