[開催報告男女共同参画セミナー男女共同参画アドバイザー養成塾]

【8/5(土)】第27期男女共同参画アドバイザー養成塾 公開講座/男女共同参画セミナー

「地域における女性活躍~政策・意思決定の場への女性の参画~」を開催しました!

- 開催日:

- 令和5年8月5日(土)13:30~15:30

このセミナーは、第27期男女共同参画アドバイザー養成塾の第8回講座を公開したものです。

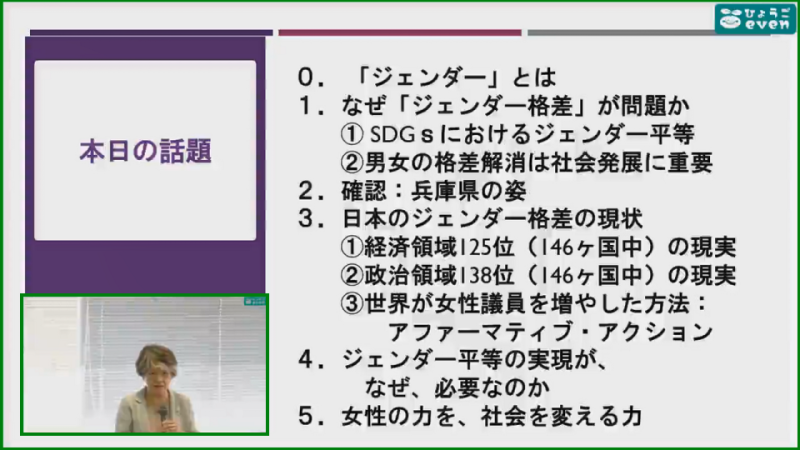

京都女子大学学長の竹安栄子(たけやすひでこ)さんを講師にお招きし、日本のジェンダーギャップ指数の低迷理由が政治・経済界での意思決定の場における女性登用の少なさにあることをデータや実態に基づき、平易に解説いただくとともに、女性の政治参画を進めてきた世界の先進事例を踏まえて、選挙におけるクォータ制導入等具体的解決策やリカレント教育の必要性について分かりやすくお話しいただきました。

公開講座は、上記のもようを YouTube Live によるオンライン講座としてライブ配信したものです。

受講者からは、「日本は選挙制度的に女性が当選しづらいことを知りました」「すべての領域において決定の場に女性がいないと、日本の未来はないことがよくわかりました」「学び・気づきをアクションに変えて社会が変えられるという力強いメッセージをいただいたことに感謝します」等の感想が寄せられ、政策・意志決定の場に女性が参画することの必要性について、深く考える機会となりました。

京都女子大学学長の竹安栄子(たけやすひでこ)さんを講師にお招きし、日本のジェンダーギャップ指数の低迷理由が政治・経済界での意思決定の場における女性登用の少なさにあることをデータや実態に基づき、平易に解説いただくとともに、女性の政治参画を進めてきた世界の先進事例を踏まえて、選挙におけるクォータ制導入等具体的解決策やリカレント教育の必要性について分かりやすくお話しいただきました。

公開講座は、上記のもようを YouTube Live によるオンライン講座としてライブ配信したものです。

受講者からは、「日本は選挙制度的に女性が当選しづらいことを知りました」「すべての領域において決定の場に女性がいないと、日本の未来はないことがよくわかりました」「学び・気づきをアクションに変えて社会が変えられるという力強いメッセージをいただいたことに感謝します」等の感想が寄せられ、政策・意志決定の場に女性が参画することの必要性について、深く考える機会となりました。

まず、日本と世界のジェンダー平等の現状をデータに基づいて確認していくが、ここで私はお話しする目的は、みなさんが「ああ、そんな現実だったのか」「私はすごく勉強した」というふうに自己満足をしていただくためではありません。確かに理解を深めるのは大切なことですが、やはり大事なことは、本日の学びを社会変革の力に変えていただきたいのです。現実の立ち位置の中で、何ができるのか、どうすれば社会は変わるのかに果敢にチャレンジしていっていただきたいと思っています。

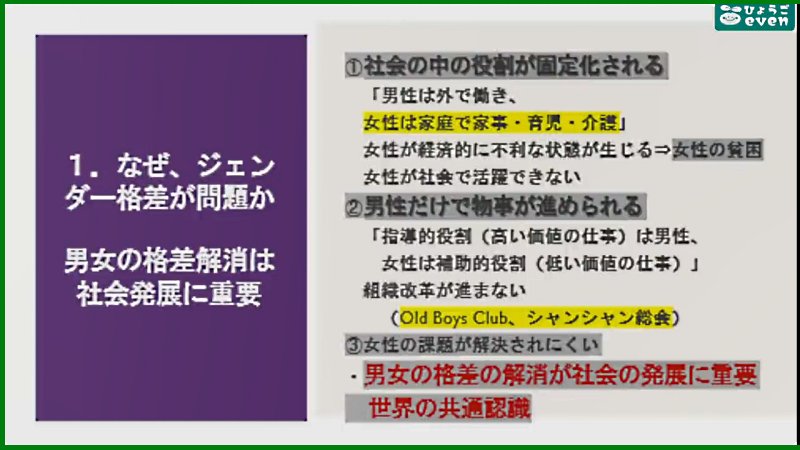

これまで、社会の中で、男女の役割が固定化されてきたという現実があります。そのことによって、女性が経済的にふりな状態が生じてきました。この度のコロナ禍はそうした問題をいっそう顕在化し、女性が社会で活躍できない状況を浮き彫りにしました。

言い換えると、現実は男性だけで物事が進められる社会になっているわけで、女性の問題が解決されにくいのが現代社会です。しかしながら、福祉や教育の分野で女性の視点が必要な問題(例えば、託児、介護など)は非常に多く、それらの問題を解決することにより社会の発展が促される側面は大変多いのです。

男女の格差の解消が社会の発展に重要だということは、世界の共通認識になっています。

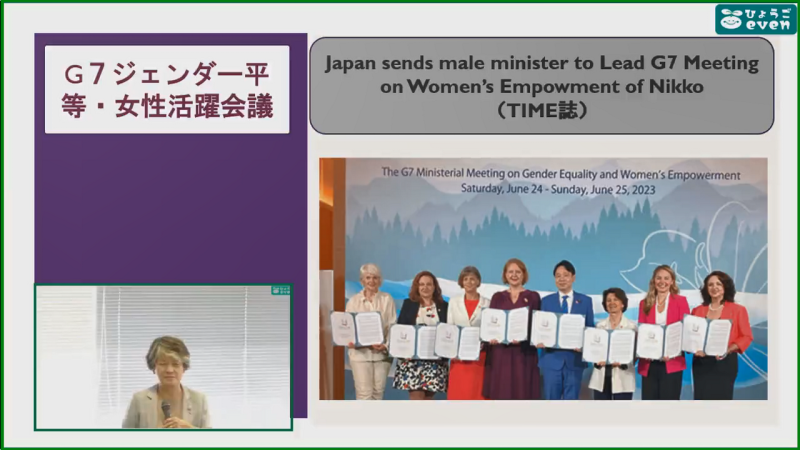

今年6月24日及び25日に、我が国で初めての開催となる、G7栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合が開催されました。会合では、小倉女性活躍担当大臣・内閣府特命担当大臣(男女共同参画)が議長を務めましたが、Time誌はG7の女性活躍担当大臣の会合に、日本だけ男性の小倉女性活躍担当大臣・内閣府特命担当大臣(男女共同参画)が参加したことを受け、日本のジェンダー平等の遅れが浮き彫りになったと指摘しました。

では、何がどう遅れているのかを理解しなければなりません。世界経済フォーラムが毎年更新する「ジェンダーギャップ指数」や男女の経済格差の現状のその原因を知らなければなりません。

それでは、男女格差を是正するためには、具体的にどんな方策を講じなければならないでしょうか。政府は平成15年6月、「202030」として、「社会のあらゆる分野において、2020 年までに指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度になるよう期待する」との努力目標も、2020年6月には2030年までに繰り延べされました。

こうした方策は、それを達成してきた世界に学べばいいのです。例えばフランスは2015、2019年の地方議会選挙で、男女の候補者をペアにしないと立候補できない制度を導入し、議員の男女比率を50%ずつにすることに成功しており、こうした方策はQuota(割当制)を呼ばれています。こうした制度はすでに世界の多くの国々で実施されているか、検討されており、日本では議論さえ行われていません。

長年にわたって築かれてきた性別役割分業や性差別を暗黙裏に組み込んだ「社会構造」、ジェンダー規範が染みついた日本社会では、社会構造の変革が不可欠です。例えば進学機会を男女平等にしても、教育効果が平等になるわけではありません。Equality=平等 と Equity=公正 という言葉がありますが、180cmの男性と150cmの女性が、同じ20cmの踏み台に乗っても、見える景色は違います。景色を同じにするには、男性に20cmの踏み台を与えるなら、女性には50cmの踏み台を与えなければならないのです。これをアファーマティブアクション(積極的是正措置)といいます。