[開催報告男女共同参画セミナー男女共同参画アドバイザー養成塾終了セミナー]

【10/19(木)】第27期男女共同参画アドバイザー養成塾第21・22回講座を開催しました!

- 開催日:

- 10月19日(木)10:00~16:00

この日の講座は、みだしのアド塾第21・22回講座と令和5年度男女共同参画推進のためのファシリテーター養成基礎講座を合わせて開催するもので、アド塾生に加え、アド塾の修了生や男女共同参画推進員地域連絡会議のメンバーの方々からも受講者を募集して実施しました。講師には日本ファシリテーション協会理事・副会長で、国際ファシリテーション協会認定ファシリテーターである水江泰資(みずえひろよし)さんをお招きし、「地域活動におけるファシリテーターに求められる資質と役割~男女共同参画の視点から~」と題し、地域活動を行うために必要となるファシリテーションの知識や基本的なスキルについて、実践的なワークを中心に大変わかりやすくご指導いただきました。

受講者からは「自分が気付けなかった視点を他の人の意見を聞くことによってよく分かりました」「互いにアウトプットすることで、大切にしている価値観、想いをシェアすることができました」「ヒエラルキー型人間が、ファシリテーター型人間に変わっていくことは60才すぎてもできる。かっとうしながら自分を変えていくんだと思いました」などの意見・感想があり、良好な会議を運営するための心構えやファシリテーションの基礎知識に加え、細かいスキルを学ぶことができました。

受講者からは「自分が気付けなかった視点を他の人の意見を聞くことによってよく分かりました」「互いにアウトプットすることで、大切にしている価値観、想いをシェアすることができました」「ヒエラルキー型人間が、ファシリテーター型人間に変わっていくことは60才すぎてもできる。かっとうしながら自分を変えていくんだと思いました」などの意見・感想があり、良好な会議を運営するための心構えやファシリテーションの基礎知識に加え、細かいスキルを学ぶことができました。

ファシリテーションが、なぜこのタイミングで入るのか?

個人の企画から3つのグループ企画が選ばれて、皆さんの希望にしたがってグループに分かれて、それらの企画をブラッシュアップしていくことになっています。それぞれの企画に目的があり、参加しているメンバーはひとつの方向を向いていく、つまりグループからチームになっていく必要があります。

今はグループのメンバー一人ひとりにさまざまな考えや想いがあると思います。それを一つにまとめていく、グループからチームになっていくための考え方やスキルがファシリテーションといえます。

会議には4つの種類(伝達、検討、調整、解決)があります。皆さんがこれから行う会議は、おおむね課題を解決するために行う会議で、問題や課題について話し合い、結論を出し、方向性を示す会議です。

3つの企画が選ばれ、何をどうするかはすでに示されているのに、なぜグループワークするのでしょう。それは、①問題解決の質を高めるためであって、②恊働・連携を強化するためです。地域社会でさまざまな人たちがある目的の下に集まって話し合うとき、限られた時間で話し合いのプロセス(進め方)を舵取りすることが重要になってきます。ファシリテーション・スキルとは、この舵取りをする技術のことであって、今日と来週の2日間で学んでいっていただくものです。

では、会議をはじめてみましょう。会議はチェックインではじまります。チェックインとは自己紹介のことです。この自己紹介にも実は会議を円滑に進めるためのスキルが含まれています。

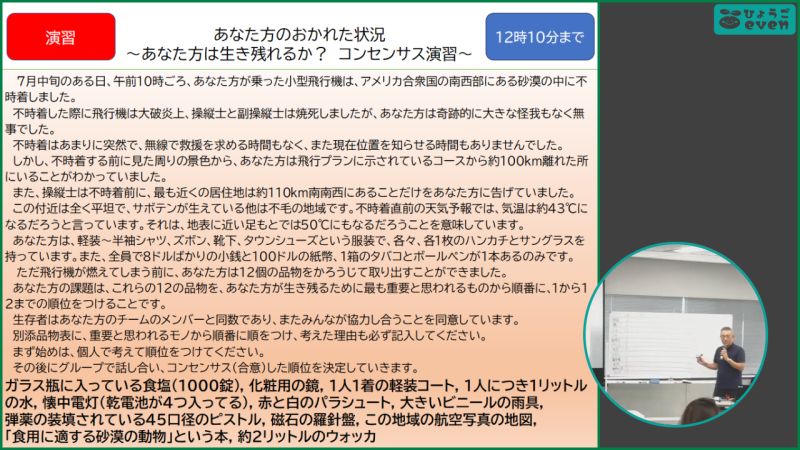

砂漠に不時着した飛行機の搭乗者たちが機内から持ち出せた物品は、水、食塩、地図、化粧用の鏡など12個の物品があります。ここでは、皆さんがこの搭乗者であると仮定して、生き残るために、これらの物品の重要度に順位をつけるという合意形成型の会議を行っていただき、「会議の設計」を体験していただきます。

グループ発表後の答え合わせでは、受講者たちが出した答えとは全く違った専門家の回答に驚きの声があがりました。講師からは、課題解決にもっとも重要なことは、会議をはじめるにあたって的確な方針の設定が重要であることが示されました。

お昼休みをはさんで、午後の講座は、「グループで話し合い」という演習からはじまりました。この演習の課題は次のとおりです。

----------------------------------------------------

あなたはある勉強会のリーダーで、今日の会議のファシリテーターです。ある会議で参加者がいろいろ話し合い、意見がふたつに絞られました。そこで、あなたは参加者に、結論をひとつにするように求めました。

しかし、参加者は、自分たちで結論を出そうとせず、「リーダーに決めてほしい」と言い出す始末で、あなたは困ってしまいました。

参加者はなぜ自分たちで結論を出そうとしないのでしょうか。参加者のこのような態度・行動にはどんな理由が考えられますか。たくさん考えてみてください。

----------------------------------------------------

この演習の目的は、リーダーシップの強い人がファシリテーターをしたときに特徴的におこる問題である責任回避を考えるものです。

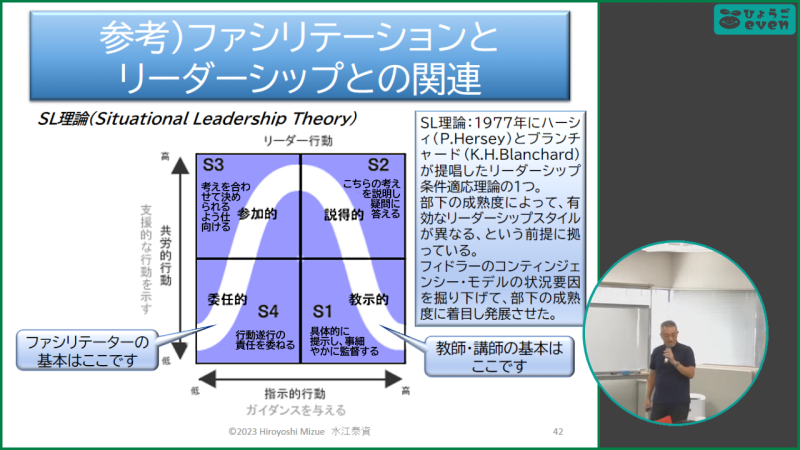

ファシリテーションの理解が難しい職種が3つあります。まず、教師、政治家、ヒエラルキーで動いている組織(警察、軍隊など)です。これらの特徴は、自身が正しいことや上下関係が定まっていることです。

図はリーダーシップとファシリテーションの関係を示しています。S(ステージ)1からS4まで順(時計の反対回り)に、メンバーの成熟度が上がっていきます。S1は例えば小学校のクラスを想像してみてください。先生が事細かに「こうしなさい、ああしなさい」というようにやることを指示してあげないと話し合いが進んでいきません。それが高校生や大学生になると根拠や理由を示すことで自分たちで考える(S2)ようになり、やがて問題をみつけることから自分たちで解決策を考えられる(S3)ようになるのです。ファシリテーターの役割は、そうした集団の成熟度がさらに進んで、その集団自身に責任を委ねることを目指すものです。

一方で、成功するファシリテーションは、会議の進め方や、会議の目的、ゴール、ルールが的確に設定されています。これを会議の進め方を設計するといいます。