[開催報告男女共同参画セミナー男女共同参画アドバイザー養成塾]

【8/29(木)】第28期男女共同参画アドバイザー養成塾 公開講座/男女共同参画セミナー

「介護でキャリアをあきらめない~知って備えて不安を解消~」を開催しました!

- 開催日:

- 令和6年8月29日(木)13:30~15:30

このセミナーは、第28期男女共同参画アドバイザー養成塾の第11回講座を公開したものです。

一般社団法人幸せ介護創造ファクトリー・理事の湯淺美佐子(ゆあさみさこ)さんを講師にお招きし、介護保険の仕組みや介護サービス・施設の種類、それらの内容、費用、利用方法について、詳しく解説くださるとともに、後半のグループワークではグループそれぞれへの的確な助言に加え、参加者を励ます前向きな講評をいただきました。

公開講座は、上記の模様を YouTube Live によるオンライン講座としてライブ配信したものです。

受講者からは、「改めて『今、考えなくてはいけない』ことに気付き、準備しておく気持ちになりました。実行します!!」「支援制度・サービスを完全に理解することは難しいが『知っている』だけでなく『相談する』ことが大切だと感じました」「知識として、現状の制度・サービスだけでなく、湯淺先生のご経験を交えた内容に、ぐっとひきつけられました」等の感想が寄せられ、介護保険や介護サービスに関する知識だけでなく、それらを効果的に利用することで自身のキャリアを継続するための考え方やよりよい家族との関わり方について、一層理解を深めることができました。

一般社団法人幸せ介護創造ファクトリー・理事の湯淺美佐子(ゆあさみさこ)さんを講師にお招きし、介護保険の仕組みや介護サービス・施設の種類、それらの内容、費用、利用方法について、詳しく解説くださるとともに、後半のグループワークではグループそれぞれへの的確な助言に加え、参加者を励ます前向きな講評をいただきました。

公開講座は、上記の模様を YouTube Live によるオンライン講座としてライブ配信したものです。

受講者からは、「改めて『今、考えなくてはいけない』ことに気付き、準備しておく気持ちになりました。実行します!!」「支援制度・サービスを完全に理解することは難しいが『知っている』だけでなく『相談する』ことが大切だと感じました」「知識として、現状の制度・サービスだけでなく、湯淺先生のご経験を交えた内容に、ぐっとひきつけられました」等の感想が寄せられ、介護保険や介護サービスに関する知識だけでなく、それらを効果的に利用することで自身のキャリアを継続するための考え方やよりよい家族との関わり方について、一層理解を深めることができました。

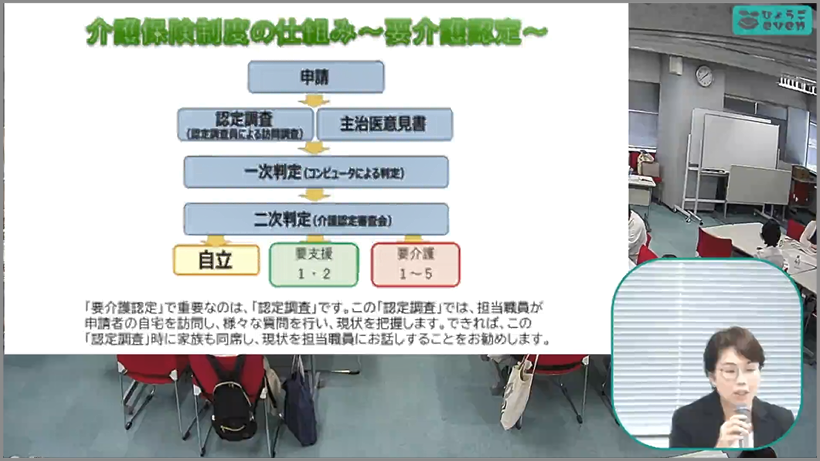

介護保険制度は、申請すればサービスを利用できますが、そのためには介護度の認定が必要です。そこで、介護度の認定には1ヶ月を要することや想定していた介護度がそのまま認定されるわけではないことなどを踏まえて、どのような介護形態を選ぶかを充分に検討しなければいけません。認定結果を待たずに想定の介護度によりサービスの利用契約を結んでしまうと、余分な費用負担を強いられることがあるので要注意です。

介護認定には認定調査というものがありますが、この調査は、けっして本人任せにしてはいけません。調査はまず「こうしたことはできますか」といった質問からはじまり、本人はたとえできなくてもほぼ「できます」と答えますが、「できない」のに「できる」と答えると介護度は低く出てしまいます。こうした回答になるのは、本人のプライドなどいろいろ理由がありますが、親族などが同席し、普段の一番できない日の事実を伝える必要があります。

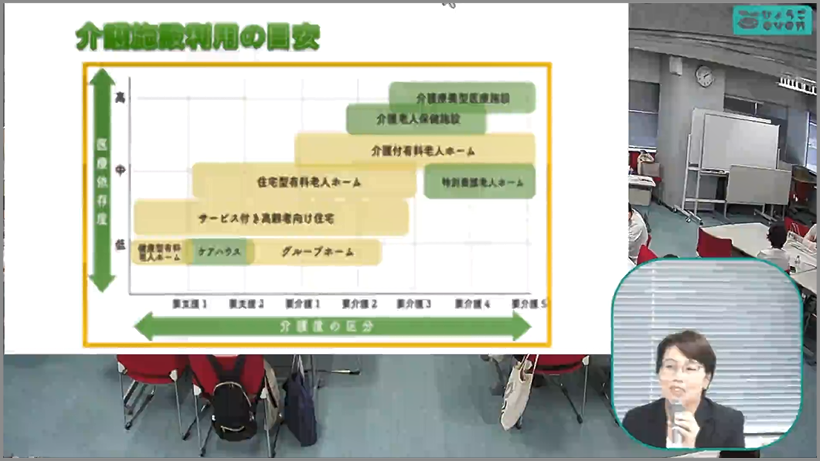

介護サービスは、大きく分けて在宅介護と施設入居に別れます。一般的に施設入居は要介護3の認定が必要であり、多額の費用が必要だったり、入居順を待つなどすぐに利用できなかったりします。

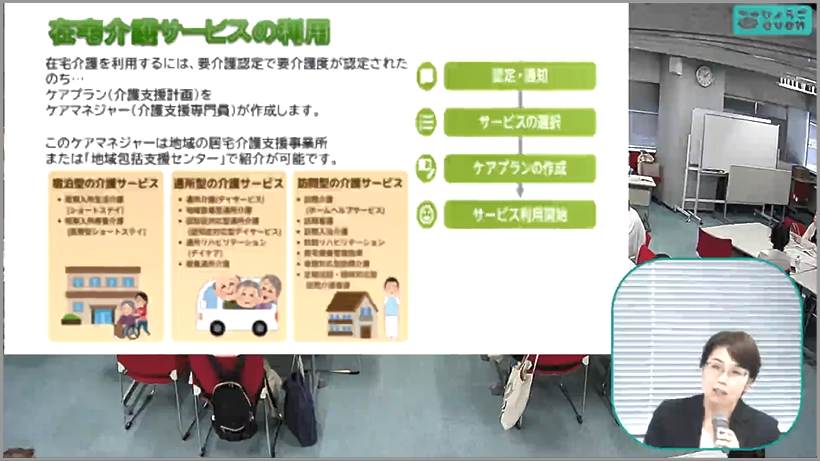

そこで、在宅介護サービス(訪問介護サービス/デイサービス/在宅看護サービス/福祉用具の購入・レンタルなど)を利用する場合ですが、ケアマネージャーは本人がどんなことを望んでいるかに基づいてケアプランを立てるため、必ずしも必要なサービスを的確に利用できるとは限りません。したがって、認定調査のときと同様に、親族などがケアマネージャーとしっかりコミュニケーションをとって、なにができないかをケアマネージャーに理解してもらうことが重要です。

施設入居を考える場合は、介護度と医療依存度を踏まえて、図のような目安に従うのがよいと思います。

オレンジ色で示したサービスは、すべてのサービスが介護保険でまかなえるものではないため、緑色で示したサービスに比べて高額になります。

グループワークでは、介護者のキャリアの状況(2種類)と要介護者の状況(2種類)を想定し、4とおりの状況について、介護者がそのキャリアを継続するため、要介護者の状況を踏まえて、在宅介護サービスを選ぶか、施設入居を目指すかをグループで検討し、それらの介護形態に至るために解決することを3点にしぼり、その理由を考えるというものでした。

グループで検討したなかでは、理解が足りなかったり、協力的でない家族をどのように巻き込み、キャリア継続のために1人で抱え込まないことを目指すというのが共通した意見でした。

4つのグループが共通して、よく話し合うということを上げていたことや非協力的な家族に役割を担ってもらうとしていたことを大切にしてほしいと思いました。

なかなか難しいことで、家族の協力が得られなことから心が折れてしまい、自分1人でやってしまおうと考えがちで、キャリアの継続を断念してしまいます。

いずれにしろ、今回準備したケースは、すでに介護が必要な状況にあることから、こうした状況になる前に、本人や家族と事態を想定した話し合いをする必要があると思います。