[開催報告男女共同参画セミナー男女共同参画アドバイザー養成塾]

【10/17(木)】第28期男女共同参画アドバイザー養成塾第21・22回講座を開催しました!

- 開催日:

- 令和6年10月17日(木)10:00~16:00

講師に、日本ファシリテーション協会理事で、国際ファシリテーション協会認定ファシリテーターである水江泰資(みずえひろよし)さんをお招きし、「地域活動におけるファシリテーターに求められる資質と役割~男女共同参画の視点から~」と題し、地域活動を行うために必要となるファシリテーションの知識や基本的なスキルについて、実践的なワークを中心に大変わかりやすくご指導いただきました。

受講者からは「チェックインの重要性、雑談の活かし方について、改めて確認することができました」「前提のすりあわせ、振返りなどが、本題と同じか、それ以上に重要であることを実感しました」「ファシリテーターは、実際どんな役割をするのかわからなかったのですが、全体像が理解できました」などの感想があり、良好な会議を運営するための心構えやファシリテーションの基礎知識に加え、細かいスキルを学ぶことができました。

受講者からは「チェックインの重要性、雑談の活かし方について、改めて確認することができました」「前提のすりあわせ、振返りなどが、本題と同じか、それ以上に重要であることを実感しました」「ファシリテーターは、実際どんな役割をするのかわからなかったのですが、全体像が理解できました」などの感想があり、良好な会議を運営するための心構えやファシリテーションの基礎知識に加え、細かいスキルを学ぶことができました。

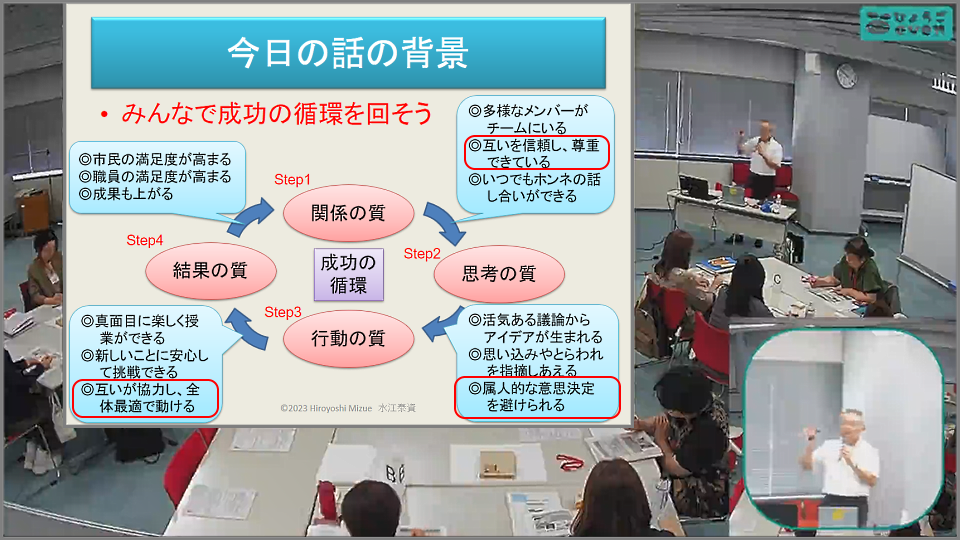

今日の話-ファシリテーションをなぜ学ぶのか、ファシリテーターとはどんな役割をはたすのか-ということの背景ですが、会議の善し悪しは、そこに集まるメンバーの関係の質によって決まるといえます。関係の質が高いと、思考の質が向上します。特に属人的な意思決定を避けられる効果が重要です。会議ではともすれば、日頃から中心人物と目されている人の意見が通ったり、自分の意見を強硬に主張する声の大きいメンバーの意見が採用されたりと、どんな意見かで結論が導かれるのではなく、誰の意見かによって決定がくだされることがあります。こうした属人的な意見が集約される会議はよい会議とは言えません。しかし、関係の質がよいと、このような属人的な意思決定を避けることができます。このように思考の質が向上すると、行動の質が向上し、全体最適で行動することができるようになります。全体最適というのは、メンバーの誰もがガマンすることなく満足な行動につながるということです。その結果、結果の質が向上し、さらに関係の質の向上につながるという、成功の循環が生まれます。

会議には4つの種類(伝達、検討、調整、解決)があります。皆さんがこれから行う会議は、おおむね課題を解決するために行う会議で、問題や課題について話し合い、結論を出し、方向性を示す会議です。

3つの企画が選ばれ、何をどうするかはすでに示されているのに、なぜグループワークするのでしょう。それは、①問題解決の質を高めるためであって、②恊働・連携を強化するためです。地域社会でさまざまな人たちがある目的の下に集まって話し合うとき、限られた時間で話し合いのプロセス(進め方)を舵取りすることが重要になってきます。ファシリテーション・スキルとは、この舵取りをする技術のことであって、今日と来週の2日間で学んでいっていただくものです。

では、会議をはじめてみましょう。会議はチェックインではじまります。チェックインとは自己紹介のことです。この自己紹介にも実は会議を円滑に進めるためのスキルが含まれています。

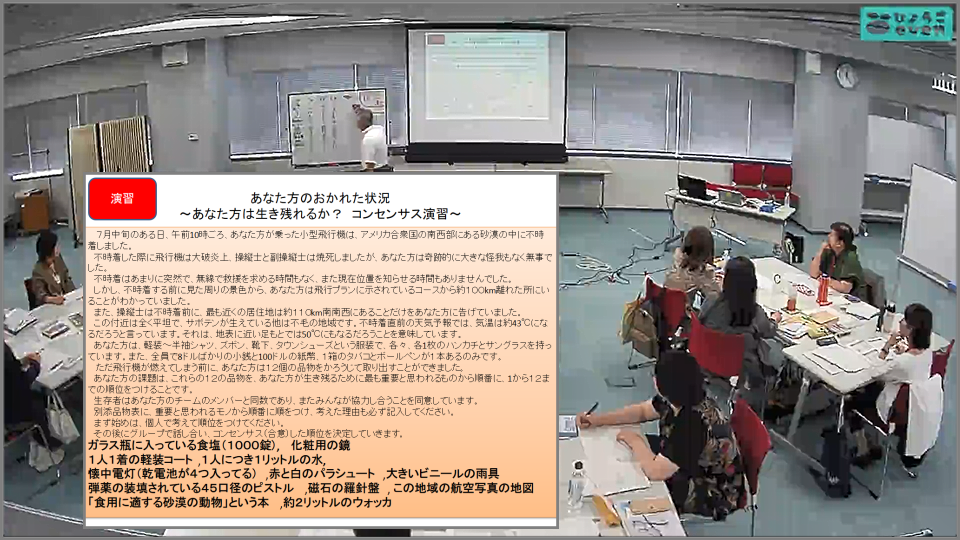

砂漠に不時着した飛行機の搭乗者たちが機内から持ち出せた物品は、水、食塩、地図、化粧用の鏡など12個の物品があります。ここでは、皆さんがこの搭乗者であると仮定して、生き残るために、これらの物品の重要度に順位をつけるという合意形成型の会議を行っていただき、「会議の設計」を体験していただきます。

グループ発表後の答え合わせでは、受講者たちが出した答えとは全く違った専門家の回答に驚きの声があがりました。講師からは、課題解決にもっとも重要なことは、会議をはじめるにあたって的確な方針の設定が重要であることが示されました。

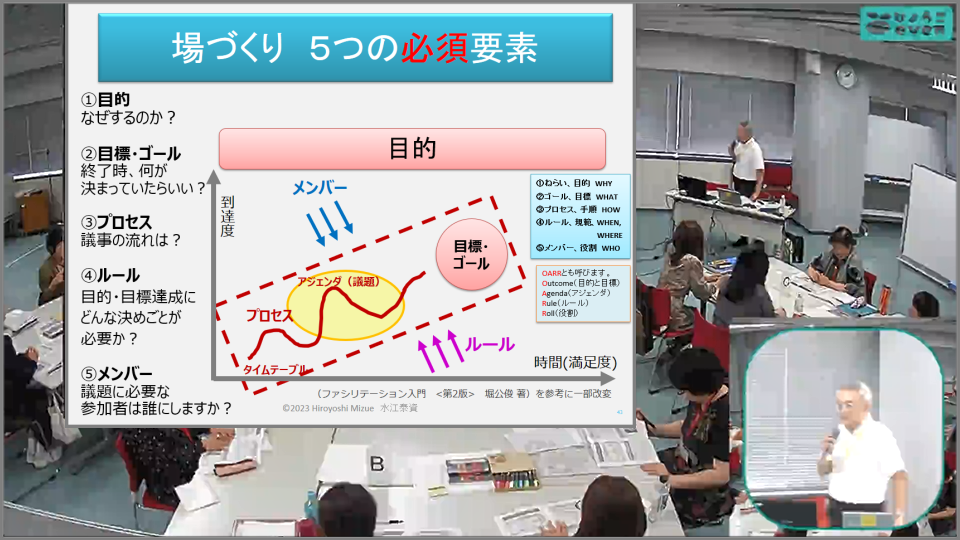

成功する会議を行うためには、5つの必須要素があります。まず、時間を設定します。時間の設定は5つの必須要素の前提条件です。メンバー個々にはそれぞれ事情があるので、開始時刻を設定する以上に、何時間でどの時刻に終わるかが非常に重要です。

そこで、第一に重要なのは、会議の目的です。なぜやるのかということが明確でないと会議そのものが成立しません。とりあず集まるというのはかならず失敗します。

二つ目が、ゴール(目標)です。なぜやるのかに次いで、どこまでやるのか、なにを決めるのかについて、メンバー全員が把握していることが重要です。

三つ目に、プロセス(アジェンダ:議題)が決まっていることです。どんな流れで話し合いをするか。どのようにやるか、と言ってもいいでしょう。

四つ目は、ルールです。発言や意見出しの仕方を決めておきます。例えば発言は1分以内とか、他のメンバーの意見を否定しないとか、決定の方法は多数決だとかです。

最後に、メンバーで、この会議は、誰と誰が参加するかを事前に決めておくことです。目的と目標の内容によって、参加する必要のない人が必ずいます。そのような必要のない人が参加すると、会議が紛糾します。

このように、会議の進め方を設計しておくと、話し合いが失敗しません。メンバー全員の満足度の高い会議ができます。

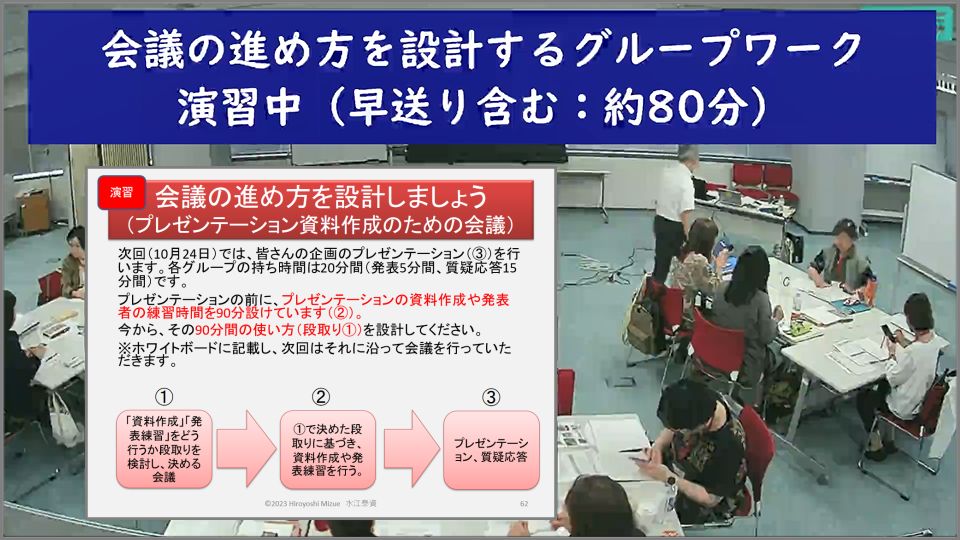

最後に、次回(10/24)の講座で行う会議(演習)を設計するグループワークを行いました。次回の会議(演習)の目的は、

行政職員(市民の代弁者)に対し 、自分たちの企画のプレゼンテーションを行い、地域住民の参加のしやすさや、行政がファンドを付けたくなるような企画を目指しているかどうかを確認し、企画ものにありがちな傾向として、ぱっと見の面白さではなく、「実現可能性」や「男女共同参画」の視点が盛り込まれているかどうかを受講生同士でチェックし合うことです。