[開催報告男女共同参画アドバイザー養成塾終了セミナー]

【6/26(木)】第29期男女共同参画アドバイザー養成塾開講式・第1回講座を開催しました!

- 開催日:

- 6月26日(木)10:30~12:30

この日、受講生13名がイーブン・セミナー室に集い、第29期男女共同参画アドバイザー養成塾(以下「アド塾」)が開講しました。

まず、兵庫県県民生活部次長 喜多和美(きた かずみ)が開講の挨拶をしました。

今月世界経済フォーラムが発表した「ジェンダーギャップ指数2025」は、日本は昨年と同じ118位。女性議員や企業等の女性管理職が少ないため、特に政治・経済部門でジェンダー平等が進んでいないのが現状であり、兵庫県でも審議会委員の女性割合は全国で41位と低く、防災会議の女性委員も3割に届かないと説明。

ひょうご男女いきいきプラン2025に基づき、男女共同参画社会を実現するため、アド塾で半年間基礎から実践まで学んだ後、是非地域などで男女共同参画を進めるキーパーソンとして活躍してほしいと述べました。

引き続き、第1回講座「男女共同参画に向けた兵庫県の取組~男女共同参画を考える視点~」では、当センター所長・永園郁美(ながぞの いくみ)が、男女共同参画社会基本法に基づく目指すべき社会のあり方や、SDGs(持続可能な開発目標)の中にも「ジェンダー平等の実現」が含まれていていること、DEI(多様性:ダイバーシティ・公平性:エクイティ・包摂性:インクルージョン)が大切であることを説明しました。そして、少子高齢化や共働き世帯の増加など社会構造の変化を背景に、政治分野では女性議員が国や地方で2割にも満たず、経済の分野でも男女の賃金格差が大きいなどの現状をデータに基づいて説明。男女共同参画を進めるための国や県の取組、イーブンの事業について紹介しました。

その後受講生が自己紹介を行いました。

受講生からは、「日本の男女共同参画の現状が、資料と講義でよくわかった」「日本の現状や問題点などを学んだことで、男女対等を目指さなくてはならないと思った」などの感想が寄せられ、講座への意欲が感じられました。

まず、兵庫県県民生活部次長 喜多和美(きた かずみ)が開講の挨拶をしました。

今月世界経済フォーラムが発表した「ジェンダーギャップ指数2025」は、日本は昨年と同じ118位。女性議員や企業等の女性管理職が少ないため、特に政治・経済部門でジェンダー平等が進んでいないのが現状であり、兵庫県でも審議会委員の女性割合は全国で41位と低く、防災会議の女性委員も3割に届かないと説明。

ひょうご男女いきいきプラン2025に基づき、男女共同参画社会を実現するため、アド塾で半年間基礎から実践まで学んだ後、是非地域などで男女共同参画を進めるキーパーソンとして活躍してほしいと述べました。

引き続き、第1回講座「男女共同参画に向けた兵庫県の取組~男女共同参画を考える視点~」では、当センター所長・永園郁美(ながぞの いくみ)が、男女共同参画社会基本法に基づく目指すべき社会のあり方や、SDGs(持続可能な開発目標)の中にも「ジェンダー平等の実現」が含まれていていること、DEI(多様性:ダイバーシティ・公平性:エクイティ・包摂性:インクルージョン)が大切であることを説明しました。そして、少子高齢化や共働き世帯の増加など社会構造の変化を背景に、政治分野では女性議員が国や地方で2割にも満たず、経済の分野でも男女の賃金格差が大きいなどの現状をデータに基づいて説明。男女共同参画を進めるための国や県の取組、イーブンの事業について紹介しました。

その後受講生が自己紹介を行いました。

受講生からは、「日本の男女共同参画の現状が、資料と講義でよくわかった」「日本の現状や問題点などを学んだことで、男女対等を目指さなくてはならないと思った」などの感想が寄せられ、講座への意欲が感じられました。

アドバイザー養成塾は29期を迎え、これまで800人の方が修了。「ひょうご男女いきいきプラン2025」は令和3~7年度の5か年計画で、現在改定作業中。アドバイザー養成塾では、男女共同参画に関する基本的な知識を得る講座と、分析力・発信力を身につける実践的な講座があり、兵庫県のジェンダーギャップを解消していくために活躍してほしいとのエールを送られました。

男女共同参画とは「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と説明。

国連の「SDGs:持続可能な開発目標」の中にも、5番目の「ジェンダー平等を実現しよう」と17番目の「パートナーシップで目標を達成しよう」が男女共同参画に関連する目標。

合わせて「ジェンダー」「アンコンシャス・バイアス」「性的指向・性自認」などの用語について解説しました。

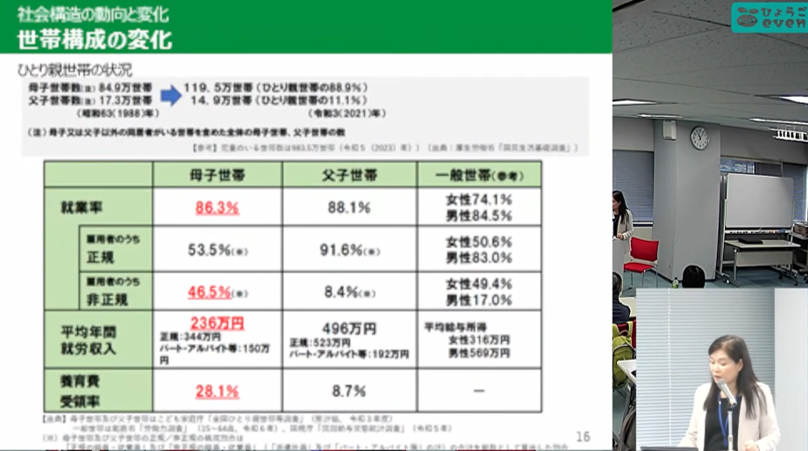

日本は人口が減少してきており、高齢化率もさらに上昇が予測されます。合計特殊出生率は日本は1.20(2023年)で予想より早く少子化が進行。昨年の出生数は第一次ベビーブームの4分の1の68万6千人。世帯構成は、1980年では夫婦と子どもの世帯が42.1%で1位だったのが、2020年には単独世帯が38.0%と1位に。ひとり親世帯の状況では、母子世帯の就業率は86.3%であるのに、非正規雇用が46.5%で、平均年間収入が236万円と、父子世帯に比べて大幅に少なくなっています。

女性の有業率は結婚・出産の時期に下がっていたが、近年はあまり下がっていない。しかし、正規雇用比率は、20歳代後半をピークに年齢とともに下がり、いわゆるL字カーブを描いています。給与額は正社員でも女性は男性より低く、正社員以外はさらに低い。国際比較でも、給与の男女間格差は日本は78.0%と、OECD平均の88.7%よりかなり低くなっています。

10代・20代女性のライフイベント年齢は、1987年から2021年では、平均初婚年齢が25.3歳から29.1歳と、3.8歳高くなっています。男性の人生の変化では、50歳時の未婚割合が増え続け、2020年には28.25%です。

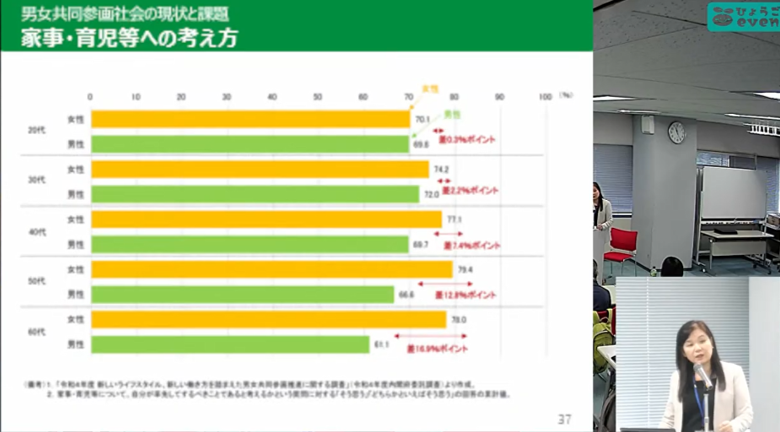

家事・育児等について、自分が率先してするべきであると考えるか、という質問に対し、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した割合の男女差は、60代は16.9%あったのに対し、30代は2.2%、20代は0.3%。1993年から家庭科が男女共修になった世代と重なっています。