[開催報告男女共同参画セミナー男女共同参画アドバイザー養成塾終了セミナー]

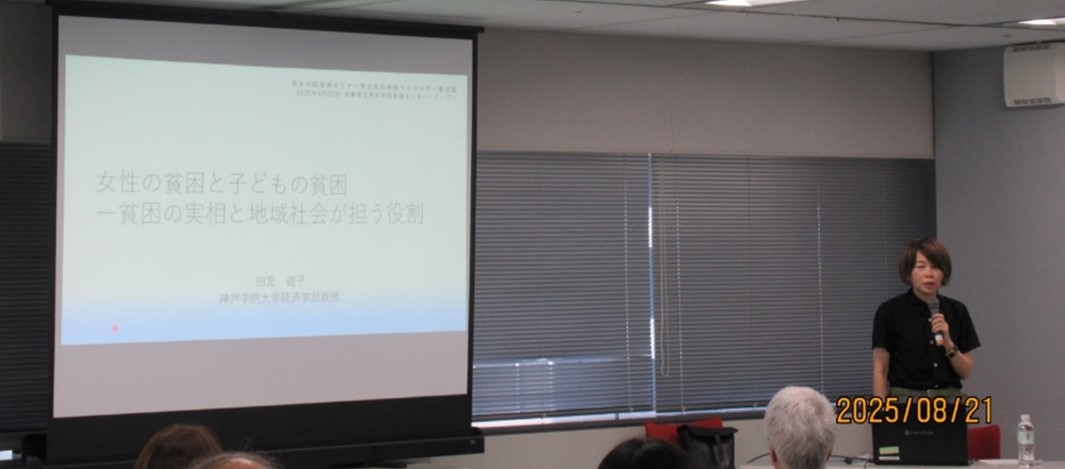

【8月21日木曜日】第29期男女共同参画アドバイザー養成塾公開講座/男女共同参画セミナー「女性の貧困と子どもの貧困~貧困の実相と地域社会が担う役割~」を開催しました!

- 開催日:

- 令和7年8月21日(木)10:30~12:30

男女共同参画アドバイザー養成塾第9回講座を公開し、神戸学院大学経済学部教授の田宮遊子(たみやゆうこ)さんを講師に標記セミナーを開催しました。

「子どもの貧困」や「女性の貧困」は実は新しい概念で、2010年代以降に注目されました。以前は男性稼ぎ主を前提とした社会保障制度だったため、「男性稼ぎ主を失った世帯」、つまり、父を亡くした子どものいる世帯である「母子世帯」、夫を亡くした女性である「寡婦」を対象としていました。

「貧困」の把握は、「相対的貧困率」という数字が使われます。日本では政府がこの数字を公表し始めたのは2009年10月。「子どもの貧困対策法」は2013年に成立しました。

生活保護受給世帯では、かつて子どもの高校進学は制度上支援されていませんでした。しかし、高校進学のため費用を蓄えることは生活保護法の趣旨に反しないとの判決後、2005年から高校就学費用が認められるようになりました。大学進学への制度的支援はありませんでしたが、2018年から大学費用への支援もされるようになりました。「子どもの貧困」というコンセプトが社会保障制度に組み入れられ、高校授業料無償化、大学の給付型奨学金の一定程度復活などが行われました。「子ども手当」はバラマキとの批判を受けてきましたが、現在の児童手当は少子化対策として所得制限のない給付となっています。

「母子世帯」を対象とした社会保障制度には、「児童扶養手当」と「遺族年金」があります。児童扶養手当は離別、遺族年金は死別の世帯が対象で、年金受給世帯の方が貧困率は低くなっていました。離別は自己責任、死別は偶然性があるという考え方も背景にあるかもしれません。「児童扶養手当」は削減が続きましたが、「子どもの貧困」という概念が組み入れられ、改善されました。また、父子世帯にも支給されるようになりました。

「貧困に対する見解」の調査で「なぜ貧困に陥っていると思うか」の質問に対し、「不公平な社会のため」と答える割合の多い国の方が、「怠惰・やる気の欠如」と答えた国より相対的貧困率は低くなっていました。兵庫県では「ひょうご子ども・子育て未来プラン」がありますが、内容を見て、地域や政府の政策に関心を持つことが必要です。

受講者からは「OECD諸国の中で31位という日本の貧困の現実を知り驚いた」「同じ母子世帯であっても死別と離別で支援にも世間の考えにも差があることを知った」「子どもの頃から社会のルールに関心を持ち、政治について考え参加できるような取り組みを行いたい」などの感想が寄せられました。

「子どもの貧困」や「女性の貧困」は実は新しい概念で、2010年代以降に注目されました。以前は男性稼ぎ主を前提とした社会保障制度だったため、「男性稼ぎ主を失った世帯」、つまり、父を亡くした子どものいる世帯である「母子世帯」、夫を亡くした女性である「寡婦」を対象としていました。

「貧困」の把握は、「相対的貧困率」という数字が使われます。日本では政府がこの数字を公表し始めたのは2009年10月。「子どもの貧困対策法」は2013年に成立しました。

生活保護受給世帯では、かつて子どもの高校進学は制度上支援されていませんでした。しかし、高校進学のため費用を蓄えることは生活保護法の趣旨に反しないとの判決後、2005年から高校就学費用が認められるようになりました。大学進学への制度的支援はありませんでしたが、2018年から大学費用への支援もされるようになりました。「子どもの貧困」というコンセプトが社会保障制度に組み入れられ、高校授業料無償化、大学の給付型奨学金の一定程度復活などが行われました。「子ども手当」はバラマキとの批判を受けてきましたが、現在の児童手当は少子化対策として所得制限のない給付となっています。

「母子世帯」を対象とした社会保障制度には、「児童扶養手当」と「遺族年金」があります。児童扶養手当は離別、遺族年金は死別の世帯が対象で、年金受給世帯の方が貧困率は低くなっていました。離別は自己責任、死別は偶然性があるという考え方も背景にあるかもしれません。「児童扶養手当」は削減が続きましたが、「子どもの貧困」という概念が組み入れられ、改善されました。また、父子世帯にも支給されるようになりました。

「貧困に対する見解」の調査で「なぜ貧困に陥っていると思うか」の質問に対し、「不公平な社会のため」と答える割合の多い国の方が、「怠惰・やる気の欠如」と答えた国より相対的貧困率は低くなっていました。兵庫県では「ひょうご子ども・子育て未来プラン」がありますが、内容を見て、地域や政府の政策に関心を持つことが必要です。

受講者からは「OECD諸国の中で31位という日本の貧困の現実を知り驚いた」「同じ母子世帯であっても死別と離別で支援にも世間の考えにも差があることを知った」「子どもの頃から社会のルールに関心を持ち、政治について考え参加できるような取り組みを行いたい」などの感想が寄せられました。